�Ǐ��̏H�ł��ˁB

�������܂������̌��������Ƃ̂Ȃ����Ƃ�

���킦��̂��Ǐ��ł��B

�����̕s���ӂȂ��Ƃ��w�ׂ܂��ˁB

����̃e�[�}�͗����ł��B

�u���ʂɁv���������ɒʂ������ĂP�O�N�߂��B

�Ȃ��Ȃ������Ƃ������̂�������Ȃ��ł��ˁB

���ɑ薼�̂Ƃ���A�u���������v�Ƃ������ƁB

�`���o�Ă��܂����A

�u���������ɓ���ăE�[���Ɩڂ��ނ�A

�₨��w���܁[���I�x�Ƃ��A

��������ׂĂ��Ȃ��̂ɁA�₽��

�w���������I�x�Ƃ����ԃ^�����g����v

���������f�����m���ɖ����̂悤��

���Ă��܂��ˁB

���������O�����ԑg�͑����ł�����B

����̂͊m���ɍD���Ŗʔ������Č��Ă��܂���

�t�Ɍ��������Ă��邩�̂悤�ɂ������܂��B

�u�{���ɔ��������̂���I�v

�Ɠ˂����݂����Ȃ�܂����A

�����ɔ����������ׂ邩�Ƃ���

�܂��Ɂu���A�N�V�����|�l�v����������ł��傤�B

�������e���r�ԑg�ŁA�L���ȃR���b�P������

�����������ɐH�ׂĂ���^�����g�����܂����B

�u����ȃR���b�P�H�ׂ����Ƃ��Ȃ��v

�u�{���ɂ������ȁE�E�E�v

������̍s��X�ɍs���ĕ���Ŕ����Ă݂܂����B

�ł��A���ۂɂ͂���قǂł��Ȃ������̂ł��ˁB

����Ȍo������܂��H

�v���̗����l�����������ᔻ��^�Ɏ�

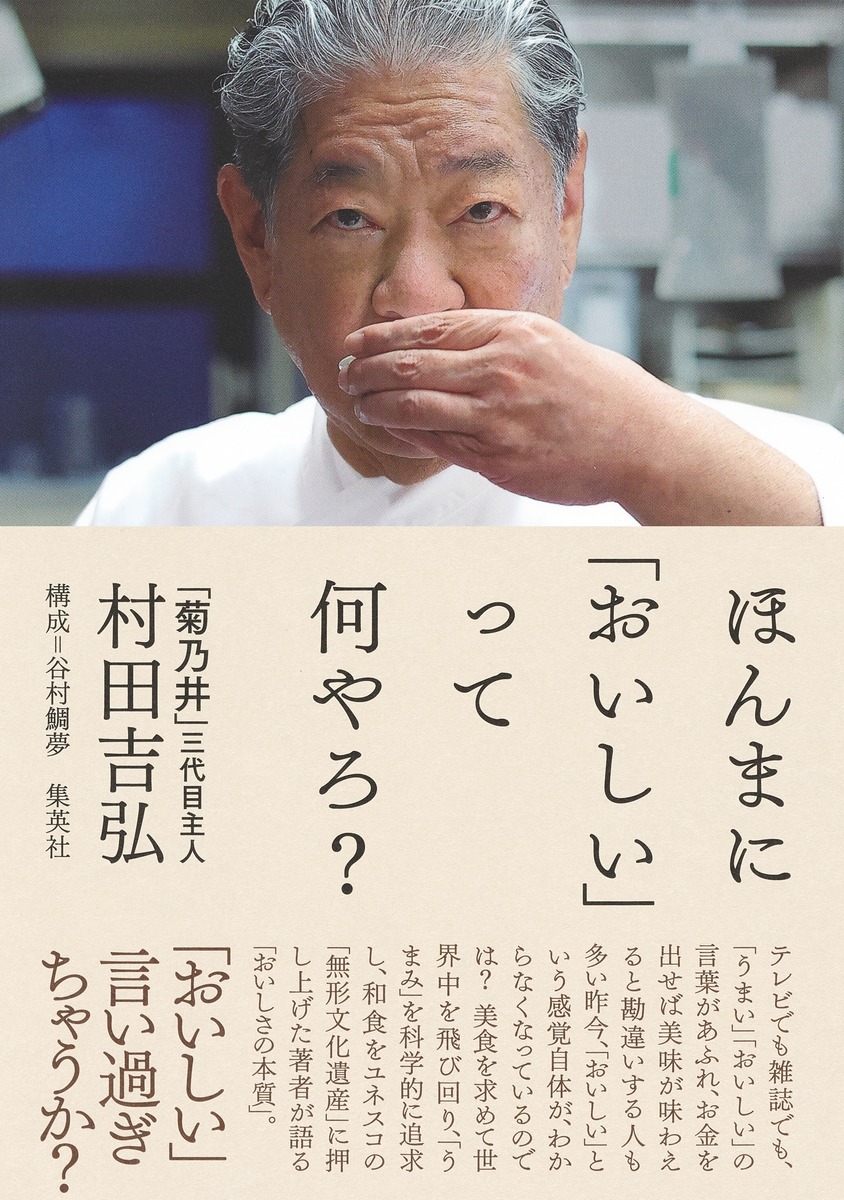

���́u���������v��������Ă����{�ł��B

���҂͑��c�g�O����B

�P�X�T�P�N���܂�B�V�R�B

���s�̘V�ܗ����u�e�T��v�O��ځB

�Q�O�P�R�N�Ɂu�a�H�@���{�l�̓`���I�ȐH�����v��

���l�X�R���`������Y�o�^�ɐs�͂����Ȃ�

�����ʂŊ���A�Q�O�P�W�N�ɕ������J��

�ɂ��Ȃ��Ă�����ł��B

�Q�O�Q�R�N�̍L���T�~�b�g�ł�

�u���������v�Ƃ��Ęr��U���ꂽ�����ł��B

���ꂪ�e�T��{�X�B

������Ɓu�|�����Łv�I�H

����Ȃ��ł��ˁB

�����炩����̂ł��傤�E�E�E�B

�ł��Ǐ��͂킸���Q�O�O�O�~�قǂ�

�����̐_���𖡂킦��̂ł��B

���Ɉ��H�X������Ă�����ɂ��̖{��

���Гǂ�ł������������ł��ˁB

�e�T��{�X�ɍs���č�������H�ׂȂ��Ă�

�����l���c�g�O����̃��V�s�������Ă���邩��ł��B

����2�@�Љ��Ȃ��̔�э��ݗ����l�̏C�s

�܂����̕��̗����l�ɂȂ�o�܂����ɖʔ����B

�����l�̕��̎��`�Ƃ����̂��������Ƃ�

�ǂ��Ƃ��Ȃ��ł�����ˁB

�̑�l�C�������u�����̓S�l�v�̓���Z�O�Y�����

�S�l����V�F�t���ǂ�ȏC�s�����ꂽ���Ȃ��

�N���m��Ȃ��ł�����ˁB

�܂����̕��͖`�����Љ���ʂ�A

���s�̘V�ܗ����u�e�T��v�̎O��ڂł��B

���R���S�����Ƃ�����A

�u���O����p���₩��ȁv

�ƈ炿�܂����B

��w�͗����قɍs����Ă��܂��B

���ǂ��̗����̌�p���͑�w���炢�łĂ��Ȃ���

�����Ȃ��̂ł��傤�B

��w�S�N���̂Ƃ���

�u�t�����X�s���ăt�����X�����̗����l��

�Ȃ낤�I�v

�������ӂ��ēn�����Ă��܂��̂ł��ˁB

�ł������i�P�X�V�Q�N�E���a�S�V�N�j�ł�

���{�Ō����t�����X�����͗v����Ɂu�m�H�v

�Ȃ̂ł��ˁB

�u�G�r�t���C�v�ȂǃA���ł��B

�����������H�ׂ����Ƃ͂����Ă�

��������ƂȂ��̂ł��傤�B

�������u�p����낭�ɂ���ׂ�Ȃ��v

����Ńt�����X�ɍs���Ă��܂����̂ł��ˁB

�Q�P�̎��ł��B

�܂�����Ȏ�҂����������Ȃ��ł��傤�B

������ǂ��납���܂邠�Ă��Ȃ��E�E�E�B

�u�x���`���[�X�s���b�c�v�������܂��ˁB

����������݂����߂Ă����܂����A

�V�܂̃{���{���ł�����A�����͂�����ł�

�������̂ł��傤�E�E�E�B

�����Ńt�����X����������Ɏ��������痈��

�Ƃ���������{�l�ɏo��܂��B

���̋L�q����Ԗʔ��������B

�u�����ق��Ă����Ƃ����T���Ă���v

�Ƃ����B

�ǂ�����ĒT�����Ƃ�����

�u�_�����߂����X�g�����ɂ����ƁA

�����������Ď��O�̃R�b�N�R�[�g��

���ď���ɎM���n�߂�v

�̂ł��ˁB

���R

�u���O�A�����̃X�^�b�t����Ȃ��悤�����A

�N��H�v

�ƂȂ��ŁA�����Ŋo�����Ẵt�����X���

�u�ق��Ă���v

�ƁB�ł����R�f����̂�

�u���߂Ęd�������ł��H�ׂ����Ă���v

����Řd����H�I����

�u�d�������ł��������܂œ������Ă���v

��������ĕK���ɓ����ƁA

�u�����͈�t�����Ǒ��̓X���Љ�Ă��v

�ƌ����邱�Ƃ�����̂������ł��B

������J��Ԃ��Ȃ���C�s�����E�E�E�B

���ꂱ�����u�Љ��Ȃ��̔�э��ݗ����l�̏C�s�v

���ꂪ���ݓ��{���\����Ńt�����`�E�V�F�t�̈�l��

�Ȃ�����`��������̎Ⴋ���̎p�B

���������̋L�q�����Ŋ������܂����B

�����ǂ�ŁA���{�ő�\���闿���l�ƂȂ肽������

�u�e�T��v�̗������������

����ɎM�������炢���B

�u�搶�̖{��ǂ݂܂����B

�d�������ł�������

���Г������Ă��������I�v

����3�@�c���C�C�Ǝ���

�i���É����嗿���@���ΖƁj

�t�����X�ւ̗��w�i�V�w�j�̌�A

�V�܁u�e�T��v���p�����Ƃ����߂܂��B

���ꂩ�猵�����C�s�̓��Ȃ̂ł��傤�B

�����A���̂��Ɩ��É��̖��嗿���u���ΖƁv��

����������Ђ��܂��B

���́u���ΖƁv�͒��ׂ��̂ł����A

�u���É��O�嗿���v�̈�B

��͂肱���͋e�T��Ƃ��ẴR�l�N�V�����ł��傤�B

���̂܂܃t�����X�Łu��э��ݗ����l�̏C�s�v��

�����Ă�����܂�����������l��

�Ȃ��Ă����ł��傤���ǁE�E�E�B

�����Łu�P�U�́v��y�ɏo��܂��B

�ł������ŗ�Âɍl������A�܂������̊�b�����m��Ȃ�

�f�l�ł��傤�B

�u�����߂��������v

�L�q������܂������A�u��y�v�Ƃ��Ă�

�{���ɖʔ����Ȃ��̂ł��傤�ˁB

���嗿���ւ́u�R�l���Ёv�A

�������t�����X�A��́u���Ԃ̑f�l�v�̑�w���B

�����Ő^�ʖڂɏC�s���Ă�����̂Ƃ��Ă�

���R�ǂ��C�͂��Ȃ��ł��傤�B

�悭�����l�̏C�s�̂��Ƃ��܂���ˁB

���̐���ł̓V���[�P������l��������

�u�O�����ӂ���l�v�i�Â��H�H�j

�����̏W�c�A�E�œc�ɂ���o�Ă�����҂�

�L�r�V�C�C�s����B

�����̂悤�ɒ�����ӂ܂ł��܂˂���

剝��������E�E�E�B

����ȃC���[�W�ł�����ˁB

���������呲�̗������o���̑f�l��

�ǂ�Ȗ��嗿�������Čق��͂����Ȃ��ł�����B

�����ŁA�����̂��Ƃ��v���o���܂����B

�呲�Ōo�����o���̂R�R�̌��쑺暌��B

��v�������ɋ߂����Ǝv���Ă�

�ǂ��́u����ŗ��m�@�l�v���ق��Ă���Ȃ������E�E�E�B

�T�O�A�s���炢���Ă������Ɠ������㏬��������

�������F�����̎Ⴂ��������B

����P�O�����~�E�E�E�B

��y�͊m���ɂQ�O�̍����̕��B

�������܂˂��͔����Ȃ���������

�P�����͂���E�E�E�B

�N�ł�����ȃc���C�C�s������ւ�

�u�������l�v�ɂȂ��Ă����̂ł��傤�E�E�E�B

����4�@�{�E�Y�̓��X

�i�I���@�e�T��@�؉����X�̌��݂̃J�E���^�[�j

�t�����X���w�i�V�w�H�j����A������

�R�N�Ԗ��É��̗����ŏC�ƁB

���̂��Ƃ́u�鉤�w�v�����ɖʔ����B

�e����R�O�O���~��āA

�u�e�T��؉����X�v���J�X�B

���Ŏ��Ȃ̏����ȓX�B

�u�R�O�O���~���炢�ŊJ�Ƃł��邩�I�v

�Ɠ˂����݂����Ƃ���ł���

�܂������ł��傤�B

���������ł͂Ȃ��Ď肽�Ƃ������炱����鉤�w�B

�̒����t�w�Z�o�ĂR�N���炢�ł������X��

�I�[�v���������q�����܂����B

��͂藿���l�Ƃ��Ă͏������Ă������̓X��

�����Ƃ��������ł�����ˁB

�u�������R�N�Ŗ��嗿���̊Ŕ��f�����邩�H�v

�Ƃ܂��˂����݂����ł����A�����ł��傤�B

�܂��Ⴂ�����l�͊F���M�����͎����Ă��܂�����B

�u��Ɏ��s���܂���v

�ƃh�N�^�[�w�̑�喢�m�q�݂����ȃZ���t��

�K�������܂�����ˁB

�u�O�N���炢�̏C�s�ʼn��ł��ł���v

����ł����悤�ł��B

�ł����X�J���Ă�

�u�N�����Ȃ��B��l�����Ȃ��B�v

�u��T�ԃ{�E�Y�Ƃ������Ƃ��������v

�u�q�ȂɒN�����q�����Ȃ��̂ł�����A

�q�Ȃɍ����āA��ɓ��闿�����Ƃ����������́A

�a�m����킸�A�Ђ��[����ǂݓ|���܂����v

�f���炵�o���ł��ˁB

���s�̘V�܊��B�̎O��ڂł��B

�Q�O�Q�R�N�̍L���T�~�b�g�ł�

�u���������v�Ƃ��Ęr��U����

�������J�҂ɂ��Ȃ�ꂽ����

�J�X�����͒N�����Ȃ������̂ł��B

�ӂƂQ�T�N�O�̎����v���o���܂����B

�J�Ɠ�J���ځB�����{�E�Y�ł����B

��邱�ƂȂ�����A������ɂ������s�j�b�d�Ŏ�������

�����Ē�����ӂ܂ŁA���ɂɂ������u�J�Ƒ̌��L�v��

�ނ��ڂ�ǂ�ł������Ƃ��v���o���܂����E�E�E�B

����5�@�{������Ă����鋞�s�Ɠ��ȕ���

�i���s�̂���F�j

�u�J�Ǝ�����̔��オ�R�T�O�O�~�Ƃ��S�T�O�O�~�v

�����͈��H�X�W�̕��͐���ǂ�łق����Ƃ���ł��ˁB

�u�c�Ǝ��Ԃ�钆��2���܂ʼn����Ă����E�E�E�v

�u��̂������̕��ɂT�O�O�~�̂������Ђ����o���Ă����v

���܂▼���B�����X�B�������Ђ�������

�T�O�O�O�~�H�͂���̂ł��傤���ǁA

���̂T�O�O�~�̂������Ђ������_�Ȃ̂ł��ˁB

������������̋L�q�͎��ɋ��s�炵���B

�u��������ċ��s�̕���������Ă���̂��v

���S���܂��B

�u���O�����܂��O����e�T��̋q��v

�Ƃ�����A�̂��������ʂ��Ă���

���ꂱ������o���܂��B

���s�ŘV�܂̎�U�߂��u�ڂ�v�ƌĂԂ����ł���

���́u�ڂ�v��������������������̂ł��ˁB

���ɓ]�@�ƂȂ����̂́u����F�v�̓X�傪

�����̂悤�ɓX�ɗ��Ă����悤�ɂȂ������ƁB

���ׂ��̂ł����A�u����F�v�Ƃ�

���s�ł͗L���ȘV�ܓX�B

���̎t������

�u�����Ȃ�̗����������v

�ƌ���ꂽ���Ƃŕς�����悤�ł��B

�i�V�����@���c���k�V�t�j

�܂��V�����̕��c���k�V�t���悭���Ă��ꂽ�����ł��B

�V�����ƌ������傤�Ǎ������s�̍g�t�̖�����

�L�����@�ł��ˁB

�i�V�����̍g�t�j

���c�V�t�͋��s��w�N�w�ȑ��B

�C���h�N�w�ƕ����N�w���w�сA

����Ƀh�C�c���w�܂ł��ꂽ���B

����ȍ��m�Ƃ̐l�ԓI�ȐG�ꍇ�������ɖʔ����B

�����l�͓N�w�ɂ��f�{���Ȃ��ƂȂ�Ȃ��̂ł��ˁE�E�E�B

���ɂ����s�̔��H�h�u���R���v��

�o�c�Ғ����g�����B

���s�V�܂́u���s�Z���v�̂P�S��������h�ꎁ�B

�F�t���Ȃ����ł��B

���s�Ƃ����̂͂��ꂾ���V�܂̂��X�́u�ڂ�v��

������������������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁE�E�B

����͓����̗����l�ɂ͊ȒP�ɂ�

�^���̂ł��Ȃ����Ƃ�������Ȃ��ł��ˁE�E�E�B

����6�@���s�̈����������J��

�R���i�����������āA���s�ɂ̓C���o�E���h��

�������烏���T�Ɖ��������Ċ����ł��ˁB

����ɑ��Č��\�e�L�r�V�C�B

�������܂��ʔ����B

�u����͈ȑO����ł����A����͊O���l�q��

�S���ȏ���Ȃ����Ƃɂ��Ă���B�v

�u�O���l��ɂ��������X�ׂ͖���܂��B

���R�̘b�ł��B�v

�u���s�ł��Ⴂ�q�������Ȃ�Ɨ����āA

�W�ȂƂ��P�O�Ȃł���B

����������Ȃ�Q���T�O�O�O�~�v

�u�ŏ��͂P���~�T�O�O�O�~�ł��ƌ��������v

�u�킴�킴����ė��铌���̂��q�����

�C���o�E���h�����v

�n�b�L�������Ă��܂��A

���͂�������

�u�Ȃ���ċ��s�������v

���肪���Ȃ�ׂ����Ă���悤�ł��ˁB

���s�̘V�ܗ�����荂���X�́A

�����������s�l�͍s���Ȃ��̂ł��ˁB

�u���������㓙���Ƃ������l�ρv

�u���肪�������đ���킹��v

�悤�Ȃ��Ƃ�

�������̗ǐS�Ƃ��Ăł��Ȃ��̂ł��傤�B

�u���̕�����Ȃ��v�C���o�E���h�Ⓦ���l�i����I�j

�����܂����Ƃɂ��Ȃ�܂�����E�E�E�B

�V�܂̗������Ƃ��Ă͖ʔ����Ȃ��Ƃ���Ȃ̂ł��傤�ˁB

�ł������܂Ńn�b�L�������Ă���܂����B

�u�悻�̘V�܂̘A�����������l�i�ł���āA

�����̐l�������Ă��Ȃ����ǁA����ł����A

���s�̐l�͑���ɂ��܂���Ƃ����X�^���X�Ȃ�A

�ʂɋ��s�ŏ������Ȃ��Ă����A

�悻�ł������v

�Ɨ����ĎႢ�����l���u���ځv��

���w���Ŕᔻ���Ă��܂��B

�u�w���ځx�͋_���̃N���u�ɖ����̂悤��

�ʂ��Ă���v

�u���R�T�O�O���~�̃t�F���[�����Ă���v

���������������X�͍L������肢����

�r�m�r���x����邨�q����������̂ł��傤�B

�����Ȃ�Ɨ\����Ƃ�Ȃ���ɐ��X�ɂȂ�B

�u�w�\���Ȃ��x���Ƃ������������������܂��B

�ł��A�\���Ȃ��X�������X�B�ł͂Ȃ��v

�u�\���Ȃ��X�v

�u���ʂ̐l�����ʂɓ���Ȃ��l���Ă���ς�ǂ������������v

�����ł��傤�B

���݂̋��s��V�܂̎O��ڂƂ���

���̈����������

�S����J���Ă���̂ł��傤�E�E�E�B

����7�@�������݂����ȗ���������������

�i�����̏�ɂ��ɃL���r�A�̂��j

���݂̗����E�̋���Ȕᔻ�B

�����͗����Ɍg�����ɂ��������

�ǂ�ł������������ł��ˁB

���s�����Ɍ���Ȃ����b�B

�����ɑ��Ă�����Ȕᔻ�B

�u������齉��́A��l�T���~�Ƃ��V���~��

�����Ă��鎖��v

�u�H�ׂɍs�������A�l�i�������̂��㓙��

�v���Ă���̂�������Ȃ��v

���ꌋ�\�������Ă���̂ł��傤�B

����ɑ��ăo�b�T���B

�u�w�����x��Ȃ��āw���i�x��H�ׂĂ���v

�u齉��́w���āx�̂悤�Ȃ��̂�����

��������ׂĂ��A����ł́w���x�ɂ�

�Ȃ��B����ł͗������ɂ͂Ȃ��˂�v

�u�w���x�ɂ͋N���]��������B

��̃��[���������āA���̂Ȃ��ŗ�����

���̂��w���x�ŁA�w�H�ו��x����ׂďo���āA

���ꂪ���܂���悩�낤�Ƃ����̂�

��������Ȃ��ċ�������B

�������ł悯�����ł悢���ǁA

���O�́A���ɂȂ肽���˂�v

�u�������݂����ȗ���������������Ȃ����v

�u�Ă��������̏�ɐ����ɂ̂��āA

���̏�ɃL���r�A���̂���v

���������̂����āu����[�A�����[���v

�Ɗ�ԋq������v

����u�����@���Ɂ@�L���r�A�v�ƌ���������

�ʐ^�̗������łĂ��܂����B

�{���ɂ���̂ł��ˁE�E�E�B

�u���̋��͐��˓��̉��Ƃ������Ƃ���Ŋl�ꂽ�E�E�E�v

�����ȊO�̍u�߂���������B

�������X�͂��������Ƃ��둽���ł��B

�L�������X�E�E�ŏC�Ƃ����E�E�Ƃ��B

�u�����ł͕n�x�̍����������v

�����Ȃ�Ƃ��������̋������͐オ�삦�Ă��Ȃ�

�悤�ɂ��v���Ă��܂��ˁB

�{���ɉ������~�܂�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E�B

�{���́u�����������ĉ����v

�Ƃ����ӏ�����ԋ����[�������̂ł����A

���������P�O�N�ʂ��������́u�f�l�v��

�u�߂��Ă��\����Ȃ��̂�

���̂�����ɂ��܂��傤�B

�Ō�ɖ{�Ɩ{���̋e�T��̗����B

���ꂪ�{���̉��炵���ł��B

������Ɓu�������v�Ǝv�����́A

�u�e�T�䖳�V�R�[�v�́u�e�T��̂��ٓ��v

����T�O�O�O�~�i�Ŕ��j�I�I

����𖡂킢�Ȃ���

�u�����������ĉ����v

�ƍl���Ă݂Ă��������E�E�E�B

�i�����I�@�����E�̕������J�҃V���[�Y�@

�@�����܂��j